どうもありがとうございました。

インプラント療法は、日常の手入れさえ気をつければ、ずっと恩恵が持続します。手入れといっても決して難しいことではなく、口腔内の清潔を心掛けるようにすればよいのです。毎日の歯磨き・ブラッシングをきちんと実行する習慣を身につけましょう。

また半年に一度くらいの割合で、定期チェックを受けてください。チェックすることは、清掃状態、他の歯との噛み合わせ、歯ぐきの状態などです。

★ インプラントのメンテナンス

インプラントを植え込んだ後、インプラントと顎骨が完全に結合するまで待つ必要があります。骨の状態、口腔状況などによって待つ時間には個人差がありますが、目安として、上顎では6ヶ月、下顎では3ヶ月位です。この間、インプラント周囲の清潔を保つためのブラッシングを怠らないように、そして、インプラント部位でものを噛まないように心掛けてください。

JIAD(KOM)インプラントは一回法インプラントなので、2回目の手術は必要ありません。今度は口腔内に露出しているインプラントの頭の部分を利用して、土台をつくり、ほてつ物を装着します。そして、その人にピッタリするよう調整します。

インプラント植え込み処置当日は、リラックスした服装できてください。食事はふだんと同じでいいのですが、ただ食べすぎないようにしましょう。

インプラント手術後はそのまま帰宅できます。

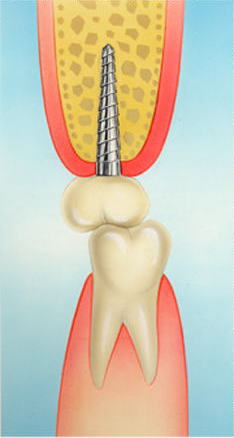

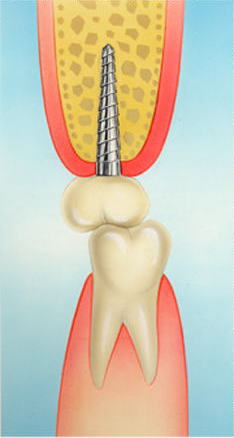

次はインプラントの植立について簡単に紹介します。

インプラントにはいろいろな種類があります。種類によって植立方法も変わります。ここで紹介するJIAD(KOM)インプラントは当初から簡便さと確実さをコンセプトとして開発したインプラントです。ですから、植立手術も非常に簡単で、歯肉を切開する必要さえありません。局所麻酔で充分なので手術中の痛みの心配もありませんし、麻酔に起因する危険性も非常に少ないです。抜歯程度の処置ですので、緊張する必要もありません。手術時間は10分から20分程度ですが、完全な滅菌消毒の管理が必要ですので、術前術後に少し時間がかかります。

インプラント治療の流れ

インプラント治療の流れ

★ インプラント治療をする前に

★ インプラント治療をする前に

治療前にまずカウンセリングをします。患者さんと医師とのコミュニケーションは大切なことです。インプラントはすべてオーダーメイドの治療なので、これができてこそ、いい治療ができます。

治療前にまずカウンセリングをします。患者さんと医師とのコミュニケーションは大切なことです。インプラントはすべてオーダーメイドの治療なので、これができてこそ、いい治療ができます。

患者さんの希望、インプラントに関する疑問、歯に対する悩み、今の歯の状態、自分の歯の歴史、過去の歯科の治療に対して不満などがあれば何でも話して下さい。

一方、医師も患者さんに対し、次のような事柄について説明する必要があるでしょう。

1:インプラントの必要性

2:インプラントの利点と不利益な点

3:人間の生体としての条件と変化に対する予測についての見解

4:患者の診断情報に基づいての現状の説明

5:治療の全体的計画、ならびに予後に対する注意とリコールなどに対する協力の確認

6:予防的処置の重要性と術後のホームケアを行ってもらうための確約

7:起こりうる偶発症や予後不良の場合の処置の概要

これらは当然、一度や二度の来院で十分にそのすべてについてクリアできる問題ではなく、精密検査、咬合診断などを経て、術前のプライマリーリケアが完全に行われ、話し合いが円滑にすすめられる関係が確立されてからのほうがいいでしょう。

★ 術前検査

★ 術前検査

まず、問診などによって患者さんの健康状態をつかみます。患者さんの主治医や、通院先の医師とコミュニケーションもはかり、アドバイスを受けたりする必要もあるでしょう。

まず、問診などによって患者さんの健康状態をつかみます。患者さんの主治医や、通院先の医師とコミュニケーションもはかり、アドバイスを受けたりする必要もあるでしょう。

インプラントの禁忌症には下記のものがあります。

一.精神的禁忌症

1:精神分裂症

2:てんかん

3:脳器質障害(アルツハイマー病、パーキンソン病)

4:そうつつ病/極端な性格異常(変質狂的性格)

5:精神薄弱

6:アルコール、薬物中毒

二.局所的禁忌症

1:残根、埋伏歯、嚢胞、ならびに骨髄の病巣などを、外科的に処置した直後

2:再発性口腔粘膜疾患

3:頚部、顔面、顎などに対する放射線治療が行われている症例

4:骨髄炎などによる治療不良の顎骨状態

5:解剖学的にインプラントを適応させるのに不利な条件の顎形態、下顎管の接近など

6:補綴処置を行うのに不都合な条件(顎間距離が不十分、咬合高径が過大に必要なケースなど)

7:顎関節機能障害

8:不正咬合

9:異常習癖(指しゃぶり、パイプを噛む癖など)

10:歯周病

11:巨舌症、舌運動異常

三、全身的禁忌症

1:内分泌機能異常、甲状腺機能亢進症例、低下症、副腎皮質系疾患

2:骨疾患、骨多孔症、骨粗鬆症、骨悪性腫瘍、大理石病

3:造血性の全身疾患(白血病など)

4:リュウマチ性疾患

5:心臓、血管系疾患

6:腎炎、およびネフローゼ

7:肝炎、および肝硬変

8:アレルギー性疾患

9:免疫機能低下症

10:糖尿病

11:一過性の感染症(流行性感冒なども含まれる)

これらはすべてが絶対的禁忌症ではないが、慎重に考える必要があります。

インプラントを行うべきかどうかは、一つの医療行為としてその必要性があるかないかにかかってきます。まず通常の一般歯科治療が可能かどうかというところから考えていかなくてはなりません。また、通常の歯科処置によって満足すべき結果が得られる患者に、あえてインプラントをする必要がないことを肝に命ずべきであります。ややもすると非適応症であるにもかかわらず、患者の要望に安易に応じて、結果がかんばしくないということのないよう、心すべきでしょう。

また、手術同意書などについては合意の確認と法的保全を図るためのもので、海外の歯科医師は行っているケースが多いです。下の書式を参考にして下さい。

★ インプラントの植立

次は口腔内を詳しく診察し、インプラントの部位、本数、方向、およびサイズなどを決めます。

★ インプラントの植立

次は口腔内を詳しく診察し、インプラントの部位、本数、方向、およびサイズなどを決めます。